成熟した大人は、正しい倫理観を備えていないといけない。

「人に優しくしなさい」

「男女は平等です」

「社会的立場による差別はいけません」

たとえば、こんなところ。

いずれも、小学校の道徳の時間で習うことだろう。

考えるまでもなく、当たり前のことだ。

ところが、人間の「規範」というものは、時代とともに移り変わってきたものでもある。

たとえば江戸時代に、「差別はいけません」なんて考える人はひとりもいなかった。

こちらも考えてみれば当たり前のことだ。

古本屋で手に入れた明治時代の道徳の教科書を読むことで、「道徳の当たり前」を疑ってみよう。

親が死んだら気絶しろ!

読んでいくのはこちら。

『実験 日本修身書巻四 尋常小学生徒用』(1895)

京都出身の筆者が、昨年の夏に「下鴨納涼古本まつり」を冷やかしていたところ、たまたま目に飛び込んできた一冊だ。ひょっとすると、不道徳的な筆者に向けた下鴨の神からのギフトかもしれない。

30歳にもなったので、ちょいとここらで道徳を身に着けてみるのも良いだろう。

「修身」とは現代で言う道徳のような科目で、「尋常小学校」は戦前の初等教育機関を指す。

本書では、歴史的なエピソードを羅列し、その中から教訓を学び取らせる体裁をとっている。

本書が書かれたのは、日清戦争の時代だ。アジアの一小国だった日本が、長年君臨し続けてきた大国の中国を破り、西欧諸国にも比肩する「一等国」になろうと「富国強兵」に国力を注ぎ込んでいた時代である。

そんな100年以上前の道徳の教科書には、何が書かれているのだろうか……。

さっそく読んでみよう。

まずは書き出し。

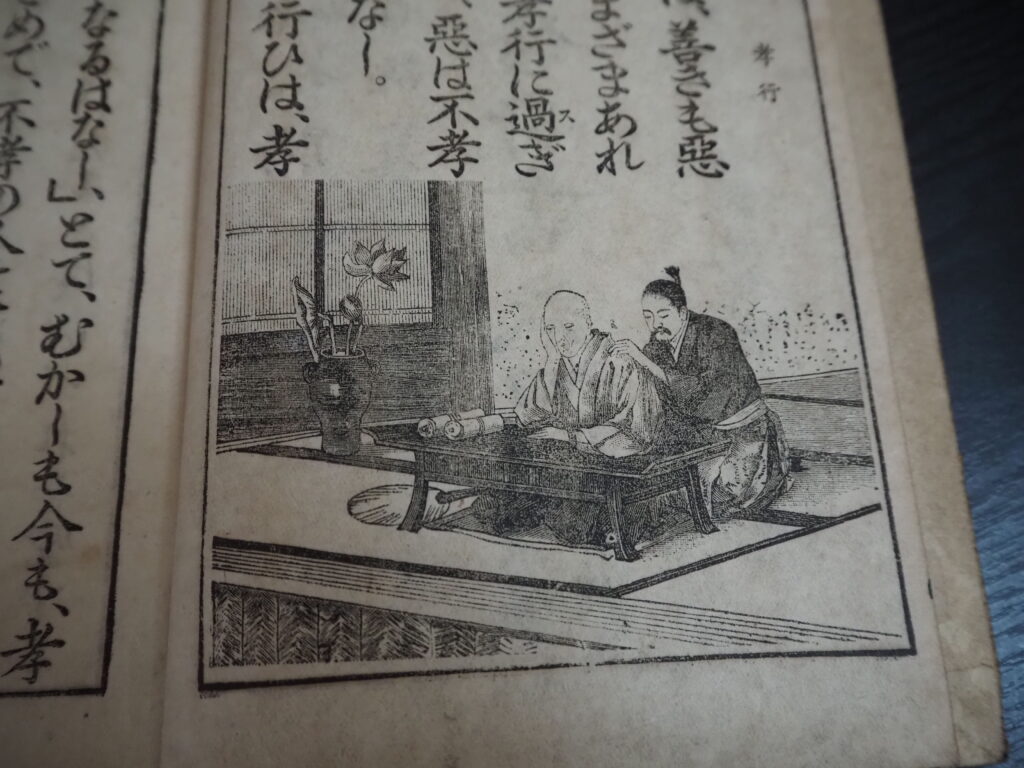

「人の行ひは、善きも悪しきも、さまざまあれども、善は、孝行に過ぎたるはなく、悪は不孝より重きはなし」とある。

要するに、「孝行に勝る善行はない」ということだ。

いかにも戦前らしい価値観だが、さほど突っ込むべき箇所でもないだろう。

気になるのは、取り上げられている歴史エピソードだ。

藤原良縄という孝行者が、父の訃報を受け取った時に、「悲しみて気絶」したということが、見習うべき姿として描かれている。

「悲しみすぎて気絶」とは、初めて耳にするリアクション2位にランクインするだろう。

※もちろん1位は「憤死」

儒教の価値観が根強く残っていたこの時代、父母や長兄など、「目上の人」を敬うことは、道徳の基本中の基本だったのである。

江戸時代には、家が火事になった時、両親を置いて逃げた人が死罪になった判例がある。

また、「父母殺し」や「兄殺し」は「子殺し」とは比較できないほどに重い罪であった。

近代以前の社会において、「主従」の関係は非常に強固な鎖だったのである。

めっちゃ「孝行」してる人

貧乏は自分のせいだ!

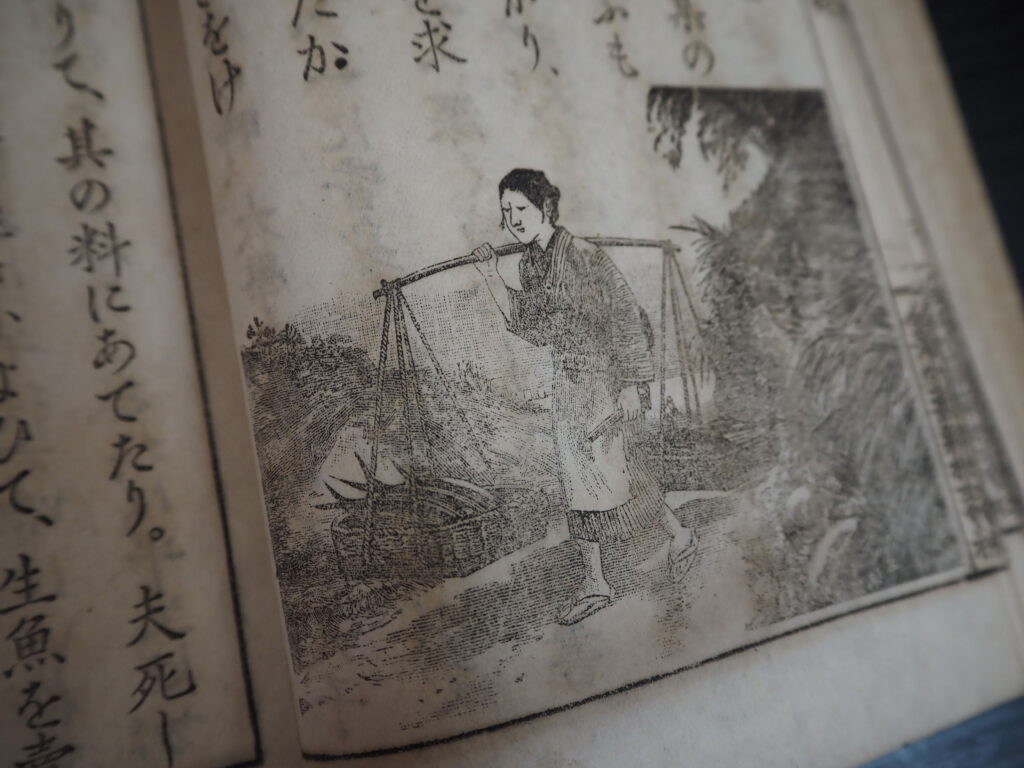

続いては、築後国(福岡県)の農民のエピソード。

農夫の妻である「たき」は、夫が病死したことで、貧困にあえいでいた。

ところが、勤勉なたきは、7里(28キロ)の道のりを歩いて魚を売り、山に入っては落ち葉や枝を拾って売り、長年にわたって怠けることなく、老母と幼児を養ったという。

「道徳的」なたきちゃん

ここでの教訓がこちら。

「稼ぐに追いつく貧乏なし」

勤勉に働いていれば、貧乏にはならないということが語られている。

言ってしまえば、貧乏な人間は怠惰なのであり、自業自得なのだというニュアンスが込められているのである。

なかなかパンチ力のあるひと言だ。

このように、「勤勉」によって「豊かさ」がもたらされるという労働に関する道徳規範を、「通俗道徳」と呼ぶ。

「X」で「PAYPAYやめました。汗をかかずに儲かるシステムへの小さな抵抗」という投稿が話題になったことは記憶に新しいが、これも基本的には「通俗道徳」と親和性が高い意見である。

よくよく考えてみれば、どうして汗をかかずに儲けることがいけないのか、ロジカルに説明するのは難しいだろう。でも、なんとなく共感できる。通俗道徳が浸透している証拠だ。

この問いを突き詰めると、恐らく回答者は「お金は額に汗して儲けるべきだからだ」というトートロジーに陥る。

(というか、PAYPAYの営業マンは絶対に額に汗をしているだろう……)

いまなお根強い「自己責任論」は、このように教育を通して明治以降の日本社会に浸透していったのだ。

「通俗道徳」に興味を持った方はコチラ▼▼▼

安丸良夫『日本の近代化と民衆思想』

朝は4時に起きろ!

当時の模範的な人間の1日のスケジュールを見てみよう。

寺沢広高という武将は毎朝4時に起き、まずは2時間仕事をする。

食事の前には乗馬で運動をし、武芸などで健康な身体を保ち、なにもなければ午後6時には眠りに着いたという。

広高は言う。

「夜ふけまで、無用の事を語りあへば、いたずらに精神をつからせ、明日の勤めをも妨ぐるものなり」。

深夜に布団のなかでTik Tokのショート動画を観つづけているあなたにとっては、強烈なボディーブローのように効いてくるひと言かもしれない。

広高は唐津藩という藩の藩主だ。いわば社長のような存在。

会社のトップが朝4時から仕事を始めた日には、それに付き合わされる部下たちはたまったものではない。

道徳よりも「部下への気遣い」を身に着けて欲しいものである。

爆音にもビビるな!

池田輝政という武将が岐阜城を攻め落とした際、芳賀内蔵允という部下が勝利の知らせの書をしたためていた。

ドッカ――――――――――ン!!!!!!!!!!

その時、城の火薬庫に火がついて、恐ろしい爆音が鳴り響いた。

人々は慌てふためいたが、筆を持つ内蔵允の手は少しも震えなかったという。

ここでの教訓はこちら。

「勇者は、おそれず」

うむ、非常にシンプルだ。アイアンマンかな?? もはや、どこで活用すればよいのか分からない価値観である。

道徳的な大人を目指す読者のみなさんは、朝4時に起きて28キロ歩いて商売を行い、爆音にもビビらずに親が死んだ時には気絶する人間を目指してはいかがだろうか。飲食店経営者ならば、ついでにPAYPAYも辞めれば100点満点だ。

これで世間から尊敬の眼差しを集めること請け合いだろう。

猫背なライター。

コメント